Платформа AM5 теперь по праву считается общедоступной. Компания AMD обеспечила рынок не только производительными вариантами для опытных пользователей, но и бюджетными материнскими платами и процессорами, чья стартовая стоимость составляет около $120. Тем не менее, желающим создать недорогую систему на AM5 до недавнего времени приходилось ограничиваться моделями предыдущего поколения. Все три доступных шестиядерных процессора для этой платформы — Ryzen 5 7500F, 7400F и 8400F — построены на архитектуре Zen 4, представленной в 2022 году, и сегодня кажутся несколько устаревшими.

Однако сейчас положение дел меняется. Примерно через год после выхода линейки Ryzen 9000 AMD начала активно развивать это семейство в сторону более экономичных решений. На этой волне и появился Ryzen 5 9500F — логический преемник Ryzen 5 7500F, который, по заверениям производителя, увеличивает частоту кадров в киберспортивных и требовательных AAA-играх на 9-11 %. Такой прирост обеспечивается современной архитектурой Zen 5, демонстрирующей на 16 % более высокую удельную производительность на такт (IPC) по сравнению с Zen 4.

При этом Ryzen 5 9500F не позволяет создать ещё более доступные системы на AM5. Напротив, его стоимость даже несколько превышает цены младших шестиядерников серии Ryzen 7000. Например, в китайской рознице за него просят от 1300 юаней (около 14,5 тыс. руб.), тогда как Ryzen 5 7500F можно приобрести примерно за 1200 юаней (13,4 тыс. руб.). Дело в том, что с выпуском Ryzen 5 9500F AMD преследует иную цель. Эта новинка призвана повысить производительность бюджетных AM5-систем, чтобы они увереннее конкурировали с процессорами Core i5, сохраняющими популярность даже после появления семейства Arrow Lake.

В данном обзоре мы детально разберём, удалось ли AMD создать достойного конкурента для Core i5-14400F и Core i5-14600KF, а также оценим шансы Ryzen 5 9500F повторить успех Ryzen 5 7500F, который в России прочно удерживает статус самого популярного процессора для платформы Socket AM5.

⇡#Ryzen 5 9500F: ключевые особенности

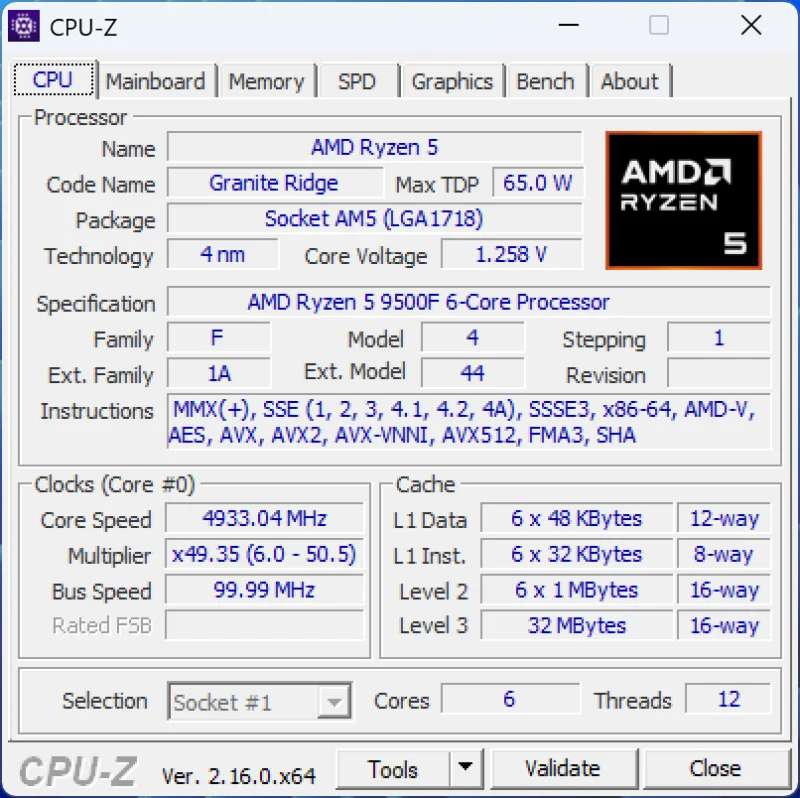

Сущность процессора Ryzen 5 9500F легко расшифровывается по его обозначению. Подобно прочим моделям линейки Ryzen 5, это шестиядерный чип с технологией SMT, созданный на архитектуре Zen 5 и оснащённый кэшем третьего уровня 32 МБ. Буква F в индексе указывает на ключевую особенность — отсутствие интегрированного графического процессора, что отличает его от Ryzen 5 9600X и 9600. Впрочем, вряд ли это можно считать весомым недостатком, учитывая, что видеоподсистема в процессорах серии 9000 носит скорее символический характер.

Дополнительным отличием Ryzen 5 9500F служит ограничение по тактовой частоте: максимальное значение достигает 5,0 ГГц, что на 400 МГц скромнее показателей Ryzen 5 9600X. Следовательно, простым включением технологии Precision Boost Overdrive (PBO) невозможно добиться идентичности со старшим шестиядерным процессором, ведь PBO добавляет не более 200 МГц. Однако этого хватит, чтобы вывести частотные характеристики Ryzen 5 9500F на уровень модели Ryzen 5 9600.

| Ryzen 5 9600X | Ryzen 5 9600 | Ryzen 5 9500F | Ryzen 5 7500F | |

|---|---|---|---|---|

| Архитектура | Zen 5 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 4 |

| Техпроцесс, нм | 4 + 6 | 4 + 6 | 4 + 6 | 5 + 6 |

| Ядра/Потоки | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |

| Частота, ГГц | 3,9-5,4 | 3,8-5,2 | 3,8-5,0 | 3,7-5,0 |

| TDP, Вт | 65 | 65 | 65 | 65 |

| Макс. потребление, Вт | 88 | 88 | 88 | 88 |

| L3-кеш, Мбайт | 32 | 32 | 32 | 32 |

| Память | DDR5-5600 | DDR5-5600 | DDR5-5600 | DDR5-5200 |

| Встроенная графика | RDNA 2 (2CU) | RDNA 2 (2CU) | Нет | Нет |

| PCIe | 24 × PCIe 5.0 | 24 × PCIe 5.0 | 24 × PCIe 5.0 | 24 × PCIe 5.0 |

| Сокет | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 |

| Официальная цена | $279 | н/д | н/д | $179 |

| Дата выпуска | Август, 2024 | Февраль, 2025 | Сентябрь, 2025 | Июль, 2023 |

Как демонстрирует таблица, Ryzen 5 9500F по техническим параметрам практически идентичен Ryzen 5 7500F. По сути, Ryzen 5 9500F можно рассматривать как модернизированную версию Ryzen 5 7500F, где ядра Zen 4 были заменены на Zen 5. Однако это обновление сказывается на производительности не только благодаря улучшенному IPC новой архитектуры. Ядра Zen 5, размещённые в кристалле CCD по 4-нм технологии TSMC N4X, демонстрируют иное энергопотребление на разных частотах. В результате, работая в рамках теплового пакета 65 Вт, Ryzen 5 9500F при интенсивных нагрузках немного уступает Ryzen 5 7500F по фактической рабочей частоте, несмотря на то, что оба процессора формально поддерживают потребление до 88 Вт.

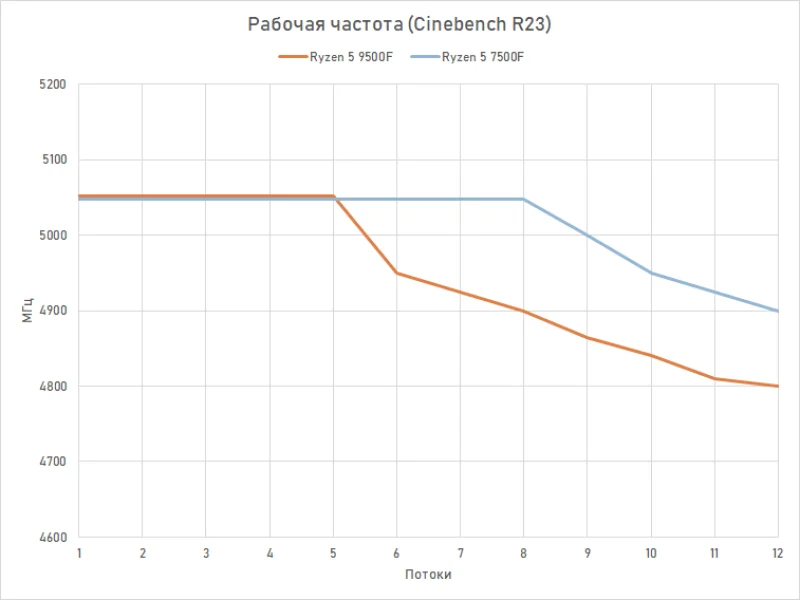

Таким образом, даже при схожих технических характеристиках, частотный профиль Ryzen 5 9500F демонстрирует более сдержанное поведение — особенно заметное при задействовании шести и более потоков. Наглядное сравнение реальных частот Ryzen 5 9500F и Ryzen 5 7500F при разной степени нагрузки представлено на графике ниже.

Хотя в однопоточных задачах оба чипа достигают 5,05 ГГц, многопоточная работа раскрывает различия в их частотных характеристиках. Ryzen 5 9500F в таких условиях сохраняет 4,8 ГГц, тогда как предыдущая модель Ryzen 5 7500F удерживает 4,9 ГГц. Подобное расхождение едва ли критично для практической производительности, однако оно показательно — архитектура Zen 5 не демонстрирует превосходства в энергоэффективности относительно Zen 4.

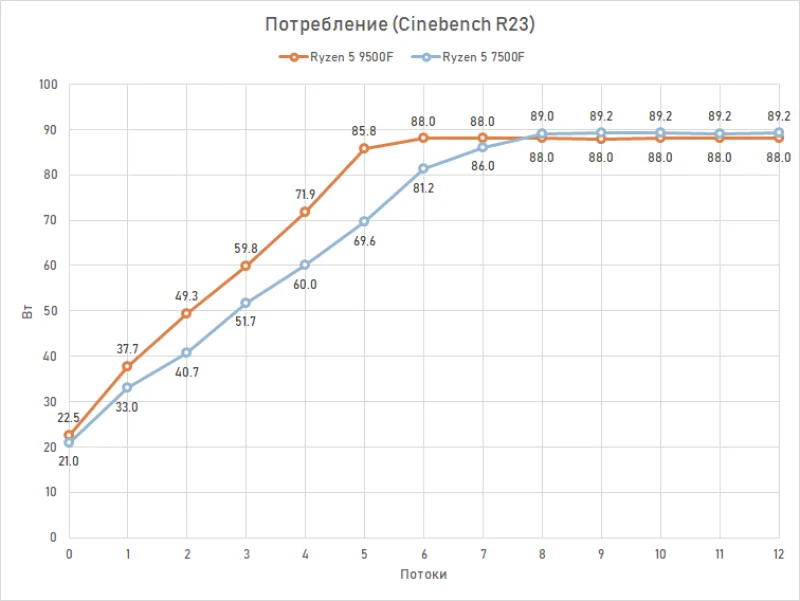

Для понимания причин частотных различий между Ryzen 5 9500F и Ryzen 5 7500F достаточно проанализировать их фактическое энергопотребление. Ryzen 5 7500F достигает лимита в 88 Вт только при восьмипоточных нагрузках, что и провоцирует снижение частоты при дальнейшем росте интенсивности вычислений. Новейший Ryzen 5 9500F упирается в аналогичный энергетический потолок раньше — уже при шести-семи активных потоках, из-за чего пиковая частота 5,05 ГГц доступна ему в более ограниченном спектре сценариев.

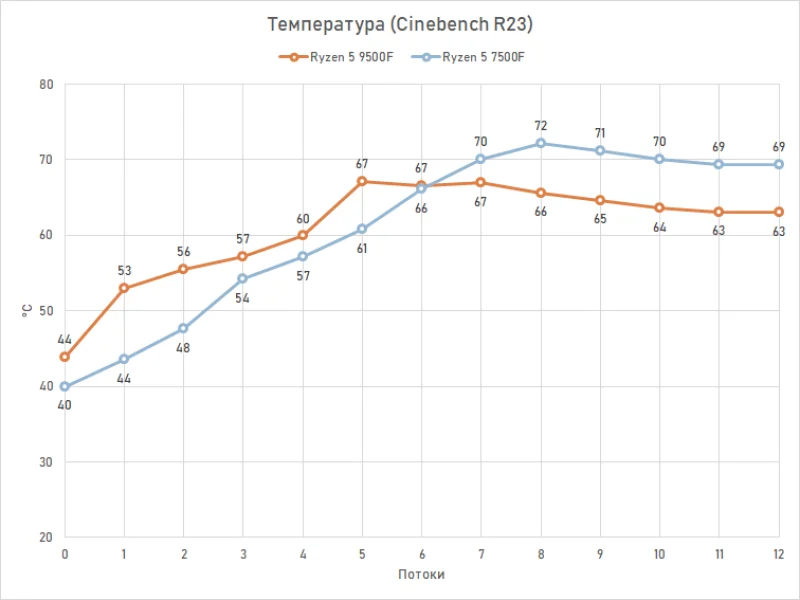

При этом ни Ryzen 5 7500F, ни Ryzen 5 9500F не сталкиваются с проблемой перегрева — даже при экстремальных нагрузках температурные показатели остаются в комфортных пределах, что вполне ожидаемо. Оба процессора имеют консервативные ограничения по питанию и используют эффективный беcфлюсовый припой в качестве термоинтерфейса (в отличие от Ryzen 5 7400F с его спорной термопастой). Примечательно, что в напряжённых условиях Ryzen 5 9500F нагревается чуть меньше предшественника — аналогичная картина наблюдалась в тестах других представителей линейки Ryzen 9000. Сама компания AMD связывает это с улучшенным тепловым сопротивлением кристаллов Zen 5 CCD.

Предельная температура Ryzen 5 9500F не превышает 67°C, тогда как Ryzen 5 7500F достигает 72°C. Замеры проводились с использованием СЖО, однако тепловыделение этих шестиядерных процессоров таково, что даже с воздушными кулерами результаты будут сопоставимы.

Кроме того, AMD планирует выпускать Ryzen 5 9500F и в боксовых комплектациях. В такой версии процессор будет сопровождаться алюминиевым кулером Wraith Stealth — этого охлаждения без сомнений достаточно для рассеивания тепла от чипа с аналогичным TDP, по крайней мере в штатном режиме эксплуатации.

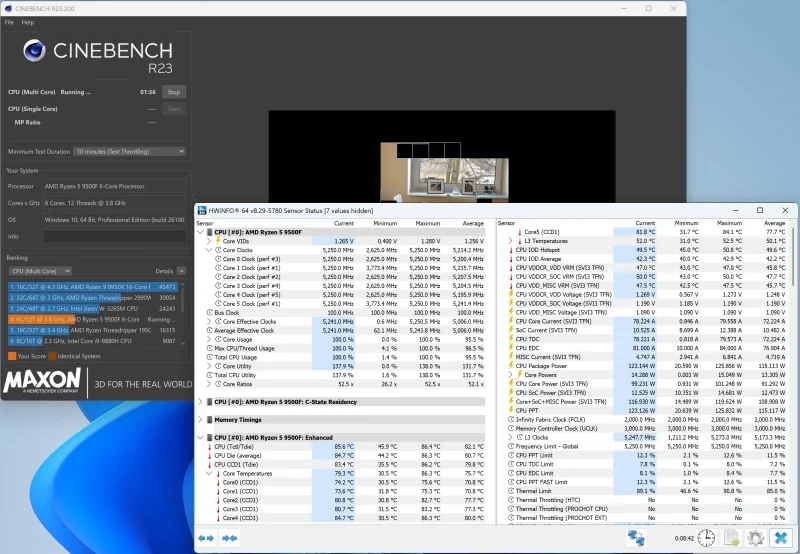

Однако если вы намерены повысить производительность Ryzen 5 9500F с помощью технологии PBO, то потребуется более эффективная система охлаждения. При снятии ограничений энергопотребления и увеличении частоты на 200 МГц (максимально допустимое значение), Ryzen 5 9500F способен стабильно работать на 5,25 ГГц под любой нагрузкой. Разумеется, в такой ситуации также придётся задействовать функцию Curve Optimizer для минимизации пикового энергопотребления и температур. Но даже при установке параметра Curve Optimizer Magnitude на значение -30, тепловыделение процессора достигает 125 Вт, что обуславливает необходимость использования значительно более мощного кулера, чем штатный Wraith Stealth.

В наших испытаниях чип охлаждался системой жидкостного охлаждения, но даже в этих условиях температура Ryzen 5 9500F в условиях многопоточной нагрузки достигала 85°C. Таким образом, при снятых ограничениях энергопотребления младший представитель Zen 5 демонстрирует весьма высокий тепловой потенциал. Впрочем, это не стало неожиданностью — процессоры AMD последних поколений никогда не отличались низкими температурами.

Стоит дополнить, что Ryzen 5 9500F не имеет ограничений в количестве линий PCIe 5.0, объёме кэша L3, режимах работы кэш-памяти и других характеристиках. Это полноценный шестиядерный процессор, аналогичный Ryzen 5 9600X, но с более скромными частотами и отсутствием интегрированной графики. При этом он сохраняет все возможности разгона, характерные для более дорогих моделей. Можно сказать, что от самого доступного процессора линейки Ryzen 9000 не стоит ожидать неприятных неожиданностей.

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

В своих рекламных сообщениях AMD избегает прямого сопоставления Ryzen 5 9500F с чипами Intel, выделяя исключительно тот факт, что младший представитель Zen 5 демонстрирует примерно десятипроцентное превосходство над предшественником на Zen 4. Следовательно, детальный анализ новинки в контексте всех доступных альтернатив в аналогичном ценовом сегменте ложится на наши плечи. Ассортимент бюджетных шестиядерных процессоров стоимостью ниже $200 не исчерпывается моделями Ryzen 5 9500F и Ryzen 5 7500F. Для формирования объективной картины необходимо сравнить новинку также с решениями «синего» лагеря: Core i5-14400F, Core i5-14600KF и Core Ultra 5 225F. При этом старшие модели AMD — Ryzen 5 9600X и Ryzen 5 7600X — ненамного дороже младших шестиядерников, и их включение в анализ критически важно для обоснованной оценки потенциала Ryzen 5 9500F.

Таким образом, итоговое тестирование охватило семь процессоров, а полный перечень компонентов, использованных в тестовых конфигурациях, представлен ниже:

- Процессоры:

- AMD Ryzen 5 9600X (Granite Ridge, 6 ядер, 3,9-5,4 ГГц, 32 Мбайт L3);

- AMD Ryzen 5 9500F (Granite Ridge, 6 ядер, 3,8-5,0 ГГц, 32 Мбайт L3);

- AMD Ryzen 5 7600X (Raphael, 6 ядер, 4,7-5,3 ГГц, 32 Мбайт L3);

- AMD Ryzen 5 7500F (Raphael, 6 ядер, 3,7-5,0 ГГц, 32 Мбайт L3);

- Intel Core Ultra 5 225 (Arrow Lake, 6P+4E-ядер, 3,3-4,9/2,7-4,4 ГГц, 20 Мбайт L3);

- Intel Core i5-14600K (Raptor Lake Refresh, 6P+8E-ядер, 3,5-5,3/2,6-4,0 ГГц, 24 Мбайт L3);

- Intel Core i5-14400 (Alder Lake, 6P+4E-ядер, 2,5-4,7/1,8-3,5 ГГц, 20 Мбайт L3).

- Система охлаждения: кастомная СЖО на компонентах EKWB.

- Материнские платы:

- MSI MEG Z890 Unity-X (LGA1851, Intel Z890);

- ASUS ROG Maximus Z790 Apex (LGA1700, Intel Z790);

- MSI MPG X670E Carbon WiFi (Socket AM5, AMD X670E).

- Оперативная память: 2 × 16 Гбайт DDR5-6400 SDRAM (G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G16GX2-RS5K).

- Графический ускоритель: Palit GeForce RTX 5090 GameRock (2017/2407 МГц, 28 Гбит/с, 32 Гбайт).

- Накопитель: Intel SSD 760p 2 Тбайт (SSDPEKKW020T8X1).

- Источник питания: Deepcool PX1200G (80+ Gold, ATX 12V 3.0, 1200 Вт).

Конфигурирование подсистем памяти в платформах Intel осуществлялось через XMP-профиль выбранного набора модулей — DDR5-6400 с задержками 32-39-39-102. В платформе Socket AM5, ввиду несовместимости процессоров Ryzen с синхронным режимом DDR5-6400, для памяти был активирован альтернативный профиль DDR5-6000 с таймингами 30-38-38-96.

Испытания проводились на платформе Microsoft Windows 11 Pro (24H2) Build 26100.2605 с установленными всеми критически важными обновлениями для корректного взаимодействия с диспетчерами задач современных чипов AMD и Intel. Чтобы добиться максимальной эффективности системы, мы деактивировали в параметрах Windows опцию «Безопасность на основе виртуализации» и включили функцию «Аппаратно-ускоренное планирование графического процессора». В качестве графического драйвера применялась версия GeForce 576.23.

Методика оценки вычислительной мощности:

Синтетические тесты производительности:

- 3DMark Professional Edition 2.29.8256 — запуск сценария CPU Profile 1.1 для оценки одноядерных и многоядерных возможностей процессора.

- Cinebench 2024 — анализ скорости рендеринга в движке Redshift для Cinema 4D в однопоточном и многопоточном исполнении.

- Geekbench 6.3.0 — комплексное тестирование процессорной производительности при имитации повседневных задач: от работы с почтовым клиентом до редактирования графических файлов.

Практические проверки в рабочих приложениях:

- 7-zip 24.08 — проверка скорости сжатия и распаковки данных. Задействуется встроенный тест производительности с максимальным размером словаря 64 МБ.

- Adobe Photoshop 2024 25.11.0 — оценка эффективности работы с графическими файлами. Применяется тестовый сценарий PugetBench for Photoshop 1.0.1, имитирующий стандартные действия и применение фильтров Camera Raw, Lens Correction, Reduce Noise, Smart Sharpen, Field Blur, Tilt-Shift Blur, Iris Blur, Adaptive Wide Angle, Liquify.

- Adobe Photoshop Lightroom Classic 13.4 — анализ производительности при групповой обработке RAW-снимков. Используется скрипт PugetBench for Lightroom Classic V0.96, воспроизводящий основные операции с библиотекой и коррекцию изображений, а также импорт/экспорт, создание Smart Preview, генерацию панорам и HDR-композиций.

- Adobe Premiere Pro 2024 24.5.0 — тестирование эффективности видеомонтажа. Задействуется скрипт PugetBench for Premiere Pro 1.1.0, симулирующий обработку 4K-видео в различных форматах, наложение эффектов и финальную сборку ролика для YouTube.

- Blender 4.2.0 — измерение скорости итогового рендеринга на процессоре. Используется встроенный Blender Benchmark.

- Corona 10 — определение скорости финального рендеринга на центральном процессоре. Применяется стандартный Corona Benchmark.

- DaVinci Resolve Studio 19.0 — оценка производительности видеоконвертации при работе с разными кодеками, обработке исходных материалов и добавлении эффектов. Используется тестовый скрипт PugetBench for DaVinci Resolve 1.0.

- FastSD CPU — замер скорости генерации изображений искусственным интеллектом в Stable Diffusion 1.5 с применением режима LCM-LoRA на процессоре. Создаётся изображение размером 1024×1024 пикселей за пять проходов.

- Microsoft Visual Studio 2022 (17.13.3) — определение времени сборки масштабного MSVC-проекта — Blender версии 4.2.0.

- Stockfish 17.0 — проверка быстродействия известного шахматного движка. Используется стандартный тест с глубиной анализа 28 полуходов.

- SVT-AV1 2.1.0 — оценка скорости конвертации видеопотока в формат AV1. Исходный материал — 4K-видео@24 кадра/с с 10-битным цветом и потоком 51 Мбит/с.

- Topaz Video AI v5.3.0 — тестирование производительности при улучшении видеокачества с применением ИИ-алгоритмов, выполняемых на процессоре. Исходное видео 640×360@30 кадров/с масштабируется с моделью Proteus до 1280×720, а частота кадров повышается до 60 с использованием модели Chronos Fast.

- X264 164 r3186 — проверка скорости перекодирования видео в формат H.264/AVC. Исходный материал — 4K-видео@24 кадра/с с 10-битным цветом и битрейтом 51 Мбит/с.

- X265 3.6 — оценка скорости трансляции видео в формат H.265/HEVC. Исходный материал — 4K-видео@24 кадра/с с 10-битным цветом и потоком 51 Мбит/с.

- V-Ray 6.00.01 — измерение скорости финального рендеринга на центральном процессоре. Используется стандартный V-Ray 5 Benchmark.

Игровые проекты:

- Assassin’s Creed Mirage. Параметры изображения: Качество графики = Максимальное.

- Baldur’s Gate 3. Параметры изображения: Vulcan, Общий пресет = Ультра.

- Cities: Skylines II. Параметры изображения: Общее качество графики = Высокое, Качество сглаживания = Низкое SMAA, Настройки объемных эффектов = Отключено, Качество глубины резкости = Отключено, Детализация = Низкая.

- Cyberpunk 2077 2.01. Параметры изображения: Быстрый пресет = Трассировка лучей: Средняя.

- Hogwarts Legacy. Параметры изображения: Общий пресет качества = Ультра, Качество трассировки лучей = Низкое, Режим сглаживания = TAA Высокое.

- Homeworld 3. Параметры изображения: Общий уровень качества = Эпический, Трассируемые тени = Включено.

- Horizon Zero Dawn Remastered. Параметры изображения: Пресет = Очень высокий, Сглаживание = TAA, Метод апскейлинга = Выключен.

- Kingdom Come: Deliverance II. Параметры изображения: Общее качество картинки = Ультра.

- Marvel’s Spider-Man 2. Параметры изображения: Пресет = Очень высокий, Пресет трассировки лучей = Высокий, Поле обзора = 25, Сглаживание = TAA.

- Starfield. Параметры изображения: Графический пресет = Ультра, Апскейлинг = Отключен.

- The Last of Us Part II Remastered. Параметры изображения: Пресет = Очень высокий, Режим сглаживания = TAA.

- The Witcher 3: Wild Hunt 4.04. Параметры изображения: Графический пресет = RT Ультра.

Во всех игровых испытаниях представлены усредненные показатели частоты кадров в секунду, а также 0,01-квантиль (первая перцентиль) значений FPS. Применение 0,01-квантиля вместо минимальных значений FPS позволяет исключить из результатов случайные всплески производительности, вызванные факторами, не связанными с функционированием ключевых элементов системы.

⇡#Результаты в синтетических тестах производительности

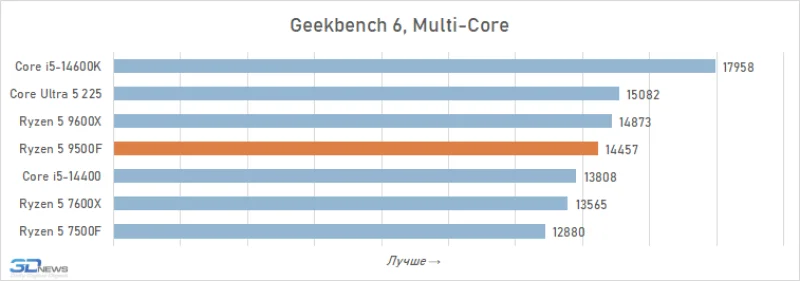

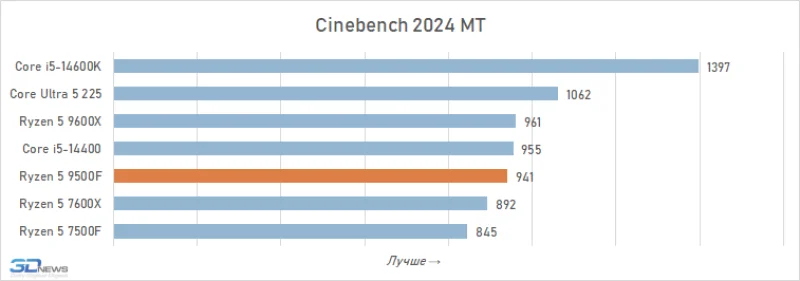

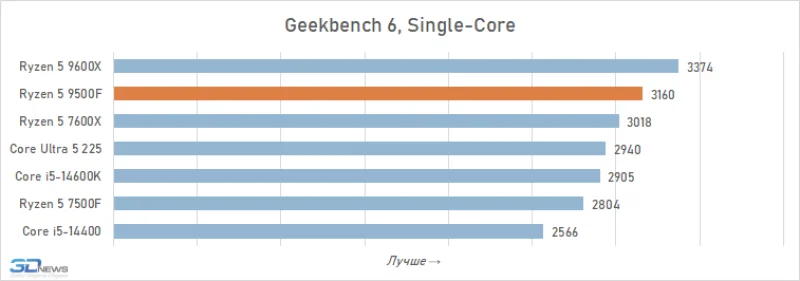

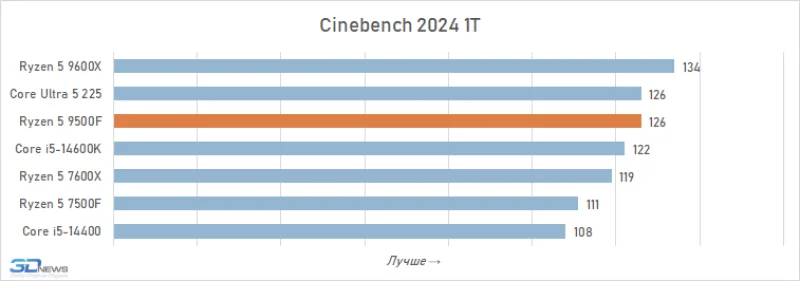

Искусственные тесты из применяемого нами пакета (GeekBench 6, 3DMark CPU Profile и Cinebench 2024) особенно ценны тем, что дают возможность проанализировать обособленную одноядерную мощность тестируемых чипов. Результаты практически единодушно подтверждают прогрессивность архитектуры Zen 5: Ryzen 5 9500F, подобно Ryzen 5 9600X, занимает лидирующие позиции на графиках, существенно опережая как предыдущие поколения, так и чипы линейки Raptor Lake. Лишь Core Ultra 225 с производительными ядрами Lion Cove приближается к их результатам, однако это не ставит под сомнение тот факт, что в аспекте одноядерной производительности Ryzen 5 9500F демонстрирует безупречные результаты и совершенно не производит впечатление упрощённой модификации полноценного шестиядерного процессора.

Однако при переходе к оценке многопоточной производительности картина существенно меняется. Безусловно, Ryzen 5 9500F сохраняет ощутимое преимущество над Ryzen 5 7500F и даже над Ryzen 5 7600X, но конкурирующие решения Intel, обладающие помимо шести P-ядер дополнительными E-ядрами, демонстрируют в синтетических тестах более высокие показатели. Фактически производительность Ryzen 5 9500F достигает лишь уровня Core i5-14400, основанного на архитектуре Alder Lake 2021 года, тогда как технически более продвинутые Core i5-14600K и Core Ultra 5 225 уверенно обходят новинку от AMD.